跟着节气过日子:寒生露凝 寒露节气看哪里深秋已至寒意浓

中国天气网讯 春生夏长,秋收冬藏,跟着节气过日子。今天(10月8日)进入秋天的第五个节气——寒露。常年此时,北方多地深秋已至、层林尽染,南方地区秋意正浓、菊黄蟹肥。人们常以登高、品蟹、赏菊、吃花糕、饮寒露茶等习俗来感受秋天的美好。中国天气网特别推出寒露风俗图鉴和寒露全国天气地图,看看这个节气怎么过。

寒露这样过:登高品蟹吃花糕 体验秋天的美好

寒露期间,影响我国的冷空气更加活跃,暖湿气流则日渐衰退,干冷的北风逐渐成为主流。北风吹走了暑热,送来了凉爽和一丝寒意,秋季前沿也抵近南岭,江南大部迎来秋天。人们常以登高、品蟹、赏菊、吃花糕、饮寒露茶等习俗来感受秋天的美好。

“秋风起,蟹脚痒,菊花开,闻蟹来。”在江南地区,自古就有寒露时节吃螃蟹、赏菊花的习俗。此时,螃蟹丰腴肥美、菊花遍地盛开,品蟹赏菊正当时。有些地区还有饮菊花酒、喝菊花茶的习俗。

如果说品蟹赏菊是这个时节里的雅事,那登高赏秋就是应景之事。寒露时节逢重阳,降水锐减,浓云消退,正适宜人们登高望远。除了登高,自古还有寒露时节吃花糕的习俗,因“高”与“糕”谐音,登高和吃花糕都寓意“步步高升”。

南方一些地方还有饮寒露茶的习俗,每年寒露节气的前三天和后四天所采之茶,谓之“正秋茶”,它既不像春茶那样鲜嫩不经泡,也不像夏茶那样干涩味苦,而是特有一缕甘醇清香,尤受大家的喜爱。

寒露看天气:北方日渐寒冷 南方秋意渐浓

“袅袅凉风动,凄凄寒露零。”寒露是一年中第一个带“寒”字的节气,进入寒露,气温也就进入了快速下降的时段。常年此时,我国各地的降温进入快车道,北方多地从凉爽向寒冷过渡,南方告别炎热秋意渐浓。

从中国天气网推出的常年寒露节气全国天气地图可以看出,常年寒露节气期间,我国北方大部秋天已至,昼夜温差明显拉大,尤其是东北、西北地区处于秋冬季节转换期,冷空气活动频繁,时有大风降温天气,这些地方的居民注意根据天气变化调整着装,及时添衣保暖。同时,华北、黄淮一带时有雾扰,能见度不佳,公众尽量减少在雾和霾高发时段外出,如果开车出行,注意控制车距。

常年寒露时节,西南地区等地处于华西秋雨期,阴雨绵绵且持续时间长,陕西南部、四川、贵州大部、云南东部、湖南西部、湖北西部在此时节的降雨量甚至会超过夏季,这一带的居民出门注意携带雨具,避免淋雨感冒。

此时的冷空气强度有所加强,且深入南方的机率增大,江南一带暑热退场、秋意渐浓,小伙伴们能享受一段天高云阔、蟹肥菊黄的美好秋光,可以多安排一些户外活动;冷空气一旦深入,也可能造成南方晚稻出现瘪粒、空壳减产,尤其是华南一带的农民朋友要注意在寒露风来之前灌水保温,尽量避免稻田散失热量,待寒露风过后逐渐排水。

进入寒露节气后,热带气旋活动次数虽然会减少,但不排除会影响我国,华南沿海等地还需要提高警惕,一旦有台风来袭,居民还需提前备好米、面、饮用水、手电、充电宝等物品,做好防台风措施。

“寒露惊晚秋,朝看菊渐黄。”寒露时节,天气逐渐由寒凉转为寒冷,大自然也展现出明显的变化,深秋已至,林间叶色在绚烂过后将逐渐凋零。在这天高云淡之时,让我们好好感受自然的变化,品味秋天的韵味,积蓄力量,准备迎接即将到来的冬季。(策划/张慧 设计/魏来 数据支持/林楠 审核/霍云怡刘红欣 陈萌 刘文静 余晓芬)

相关查询:北京天气预报、旅游景点天气、上海天气预报15天、广州国际机场天气、卫星云图天气预报、天气预报降水分布

- 上一篇:雨水扰返程!今明两天湖南北部中部仍

- 下一篇:国庆假期返工首日北京晴天在线 昼夜

最新新闻资讯信息

- 中央气象台今早6时继续发布高温黄色预警

- 地铁寻宝没完没了 多地提示别再搞

- 四川昨日新增本土确诊病例105例 本土无症状感染者80例

- 8月我国平均气温为1961年以来历史同期最高

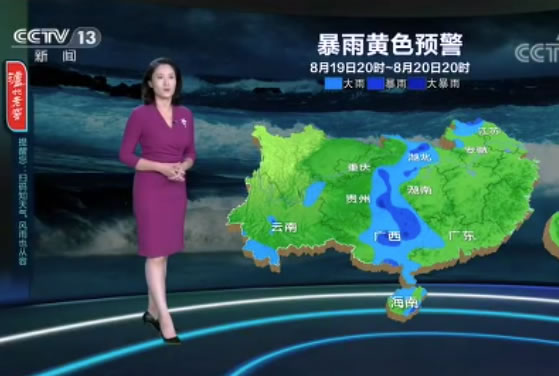

- 中央气象台发布暴雨黄色预警 河南山东安徽多地有大暴雨

- 新华社权威速览|六方面显成效!“十四五”财政改革发展

- 金与正:美日韩在朝鲜周边大秀肌肉选错了地方

- 强对流天气蓝色预警:黑龙江等地部分地区将有10级以上雷

- “月入数万”编织陷阱“套路运”团伙各领刑

- 以军空袭卡塔尔后 美国国务卿鲁比奥到访以色列

- “2025中国企业500强” 营收超千亿元企业增至267家

- 已开通 职工医保个人账户余额可以转账了

- 橙色预警!川渝陕滇19个县发生山洪灾害可能性大

- 0.009秒“闪送” 高原“绿电”如何点亮湾区未来?

- 钢铁脊梁捍卫和平!胜利日阅兵高燃瞬间

- 公安部网安局公布10起打击整治网络违法犯罪典型案例

- 长期吸烟,没有肺部疾病就表示肺完好无损?

- 民营经济新观察|固废堆里掘财富 粉煤灰“烧”出新产业

- 骑共享单车遭遇自动落锁受伤,平台该担何责

- 超强台风“桦加沙”来袭 沿海各地提前做好防御准备

台风预报及台风路径

台风预报及台风路径 雷达云图天气预报

雷达云图天气预报 全国天气视频预报

全国天气视频预报 卫星云图天气预报

卫星云图天气预报 全国天气降水分布图

全国天气降水分布图 全国气温图查询

全国气温图查询